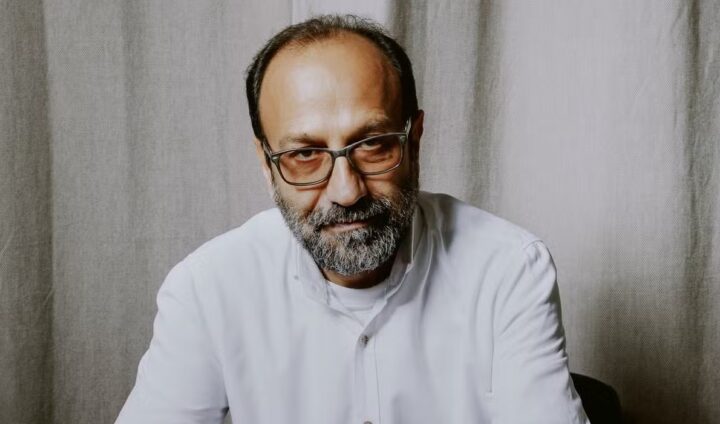

أصغر فرهادي… السينما وتلك الاحتمالات والانتظارات الغامضة

يسأل المخرج الإيراني الشهير أصغر فرهادي: "لماذا لا نحب الأفلام الهوليوودية"؟ ويجيب: "لأنها مباشرة جداً. أنت لستَ بحاجة إلى البحث. كل شيء موجود على طاولتك".

ميدل ايست نيوز: يسأل المخرج الإيراني الشهير أصغر فرهادي (1972): “لماذا لا نحب الأفلام الهوليوودية”؟ ويجيب: “لأنها مباشرة جداً. أنت لستَ بحاجة إلى البحث. كل شيء موجود على طاولتك”. العبارة المتعلقة بهوليوود مفتاحية، لأنها، على مدار يومين في الدوحة (الثلاثاء والأربعاء الماضيين)، تسمح لصنّاع أفلام ومهتمين بالسرد السينمائي بالتعرف إلى عالم هذا المخرج من باب اختلافه الثقافي والإبداعي. إنه يراهن على ذلك دائماً. وكان حضور الدورة المتخصصة (ماستر كلاس) التي نظّمتها مجموعة آر سي دي ميديا غروب، بالتعاون مع المدينة الإعلامية قطر، يستمعون إلى خلاصة 25 سنة من تجربة فرهادي، ويشاهدون فيلم “البائع” للوقوف على مشاهد مفصلية وأشياء صغيرة يحبّ المخرج الضيف إبرازها دائماً، لأنّها هي التفاصيل المنمنمة التي تشكّل اللوحة الكبرى.

“كل تفصيل صغير يكسب معنى جديداً”. لذلك، تبدو سينما هذا المخرج منتمية إلى طيف من السينمات المتأملة التي تبني عمارتها على طريقة معماريي البساطة المنتمين إلى هويات وجماليات محلية أولاً، ثم المنفتحة على خيارات أخرى. بالنسبة إليه، حين يتحدث عن السينما الإيرانية فإنها “مميزة” لسماتها الخاصة التي تحتفظ بها غير معزولة عن سياقها الثقافي المحيط، فيما قال إنه “شرق أوسطي”. وهي، أي السينما الإيرانية، تفوز بمئات الجوائز حول العالم، وهو ذاته يفوز بجائزتي أوسكار مرة عن فيلم “انفصال” (A Separation) عام 2011، ومرة عن فيلم “البائع” (The Salesman) عام 2017. جائزتان من هوليوود التي “لا نحب أفلامها”، لماذا؟ لأن للسينما الإيرانية أن تفوز نعم، لكنها لا تضبط دقات قلبها على ساعات مانحي الجوائز، هذا ما يشير إليه المخرج الضيف. والذين رفضوا هوليوود، أو عابوا عليها بشدة، من عظماء السينما كالروسي أندريه تاركوفسكي إلى الفرنسي جان-لوك غودار إلى الأميركي جيم جارموش، ثمة ما يجمع هؤلاء، حين يفصحون عن رؤيتهم لهذا العالم سينمائياً، فيجدون أنفسهم ببساطة مضطرين إلى الاصطدام مع تلك السينما التي لا تطرح أسئلة، بل ترش الإجابات الجاهزة على الجمهور.

ماذا قال لنا أصغر فرهادي في الماستر كلاس الذي أقيم في فندق موندريان؟ قال إن الثقافة الإيرانية، ومنها اللغة الفارسية، والعربية بالتأكيد، مليئة بالسياقات والمجازات التي تُعلي من قيمة القول حين يكون موارباً غير مباشر. “هذا هو الفنّ، الذي يمنحك المساحة لاكتشاف شيءٍ آخر”.

من كيارستمي إلى فرهادي: 10 أفلام أساسية من الموجة الجديدة في السينما الإيرانية

وعرض فيلمه “البائع” في هذه الدورة مجالاً لتوضيح أفكاره، واعتماده طويل المدى على أن يكون واقعياً، بما للواقع من سحر. كل ما عليه فعله أن يكون تدخله المباشر بأقل قدر ممكن. القصة في كثير من الأحيان هي ذاتها عند كل الأمهات، بيد أن فرهادي ينبّه إلى البسيط من الحقائق، إن لكل أم طريقتها في السرد والزاوية التي تدفعها لتبني هذه القصص بالذات. يكبر الأطفال، وواحد منهم سيصبح مخرجاً معروفاً في العالم، وسيقول لنا إن سرد أمه الذي سيطر عليه القلق والريبة من الغرباء، انعكس في كل القصص التي تحذّر أطفالها بأن الخارج غير آمن، بينما الجارة الأم لربما استعملت القصص نفسها من أجل أن ينام أطفالها نوماً عميقاً.

لا يؤمن بالبداية الواضحة. لعل هذه العبارة هي قصة أصغر فرهادي السينمائية برمّتها. إنه يريد للتجربة أن تنمو من جذور صغيرة وتتشكّل بنيتها من خلال الملاحظة والابتعاد عن اليقين. وحين يتحدث عن شخصياته، يجيب كما لو أنه يعرفهم حقاً. ليسوا أخياراً، ولا أشراراً، إنما هم بشر يعيشون بتناقضاتهم. قد يكونون الآن غير ما سيغدون عليه بعد قليل. يذكّرنا هذا بعبارة ألبير كامو عن الشخص الذي يحلق ذقنه في الصباح لا يدري أنه بعد ساعات سيصبح مجرماً. والمخرج في هذه الحال لا يترك الشخصيات للفوضى، ولكنه يتحرّك معها كالشبح، حتى تبدو كأنها تصل وحدها إلى بر الأمان أو الهاوية. لنأخذ هذا المشهد لرجل على الشاطئ وهو حزين، ينظر إلى الأمواج، فإن ما نراه قد يدفعنا فوراً إلى دواخلنا. إن المشهد يرتبط بالأفعال في شخصيتك، وبتجربتك الطفولية، رغم ما يبدو من غياب أي علاقة بينهما. ما يريده فرهادي هنا هو التأكيد أننا جميعاً لدينا “بنك عاطفي”، وأن الناس الذين لا يصنعون الأفلام أو الموسيقى أو الرسم، لديهم هذا المشاعر السيئة والغامضة والجياشة والباردة، ولكن الفنانين الذين يمرون بالمشاعر ذاتها، لديهم كلمة السر… هذا كل ما في الأمر.

تفرّد أصغر فرهادي بكتابة سيناريوهات أفلامه، مع وجود مشاركات كتاب آخرين، سواء لأفلامه، أو لمخرجي أفلام أخرى. وهو بوصفه المخرج، أي صاحب القول الفصل، يحتاج إلى العودة مرة أخرى لقراءة النص الذي كتبه هو غالباً. ولكن ذلك ينبغي ألا يطول. يعتقد أن النسيان والبعد العاطفي عن الأشياء قد يقتلان دافعية المغامرة، لذا عليه أن يبقي على جذوة السينما، جذوة الفكرة متوقدة. ربما لا يفعل الجميع هذا. ثمة مشاريع إبداعية تُركت سنوات طويلة، واستعادت ذاتها من جديد، بسبب انعطافة تاريخية أو نفسية، أو أن المهجور اكتسى قيمته من كونه مهجوراً، والناس الذين عاشوا أو ماتوا في الفيلم، ماتوا فعلاً في الحقيقة. السينما على نحو ما هي احتمالات ومصادفات وتدابير، وانتظارات غامضة.

طلب أحد الأسئلة أن يحدّد أصغر فرهادي نفسه بين رؤيتين، واحدة لأندريه تاركوفسكي، إذا قال إن السيناريو هو فقط نقطة انطلاق، و”لا يمكن أن يكون أساساً للفيلم. إنه مجرد فرضية، شكل مبدئي لما سيكون عليه الفيلم، لكن ليس الفيلم نفسه”. من ناحية أخرى، ثمة المخرج الفرنسي رينيه كلير الذي يعتقد أنه عندما يكتمل النص السينمائي، يكون الفيلم قد اكتمل بالفعل ويحتاج فقط إلى التصوير. يرى فرهادي أن السيناريو لا ينتهي، حتى حين يبدأ تصوير الفيلم، ويقول إنه دائماً يفكّر في شخصياته ومصائرهم. من أشهر ما وقع له لدى إنجازه فيلمه الثاني “أبناء المدينة الجميلة” عام 2004، وقد عُرض في إيران وحقق نجاحاً، بيد أنه مثل أي عمل فني حين يخرج يصعب استرداده. مع ذلك، وقد شاهد الناس الفيلم، ذا الميزانية المنخفضة جداً، وعاد فرهادي إلى بيته، لم يتمكن من النوم، فحاول أن يسترد الرصاصة الفنية التي أطلقها. ما إن طلع الصباح حتى اتصل بالمنتج، وقال له إن هناك مشكلة في نهاية الفيلم ويريد تغييرها. وبعد أخذ ورد قرّر أن يرسل نصاً جديداً نهايته مختلفة، ووافق المنتج، وخلصنا بعد بضعة أشهر إلى وجود نسختين من الفيلم بنهايتين مختلفتين. يسأل المخرج المقربين، وربما العابرين، عن أمر واحد أعاده أكثر من مرة: “هل كان الفيلم مملاً؟”. مثل هذا القول ليس جديداً، إلا أن تكراره لا يملّ.

الفيلم يصبح مملاً للغاية، عندما تكون هناك مشكلة في الإيقاع. وبالتالي، يرى أن المسألة أبداً لا تتعلق بالجودة، ولا يفكر حتى بالسؤال عنها، بل “هل كان مملاً؟”. استعمل المخرج عبارة “لا أتناول طعاماً لأنه مشهور”، ليؤكد من خلال المجاز قيمة أن تكون السينما قادمة من أرضها. فلا نكتب ونصوّر من أجل مهرجان، وحينما نقول إن هذا المشهد سيلقى إعجاباً من هذا المهرجان أو ذاك، فقدنا أهليتنا وحقنا في السير على أقدامنا.

يرى أصغر فرهادي من عدسته السينمائية أننا رماديون. هو ينطلق من أن ثقافتنا ليست مباشرة. ونحن لا نفصح عن مشاعرنا مباشرةً، لأن هناك العديد من الطبقات في أدوات التعبير، محمولة في الروح الجمعية وموروثة عبر آلاف السنين.